本篇文章作为A大所制作的想定:Carrier Hunt 2021的延续,这次笔者根据现实当中解放军武器系统的发展来修改想定Carrier Hunt 2021,改成了Carrier Hunt 2025,详细的修改细节见后文,这里贴一下原本A大依托Carrier Hunt 2021写的文章,链接如下。

本篇文章着重对于笔者提出的一些观点和新装备进行展示以及演示,同时也对在文章评论区当中常见的一些问题进行回应,属于杂谈类型的一篇文章,各位可以通过目录进行选择性的阅读。

想定修改细节介绍

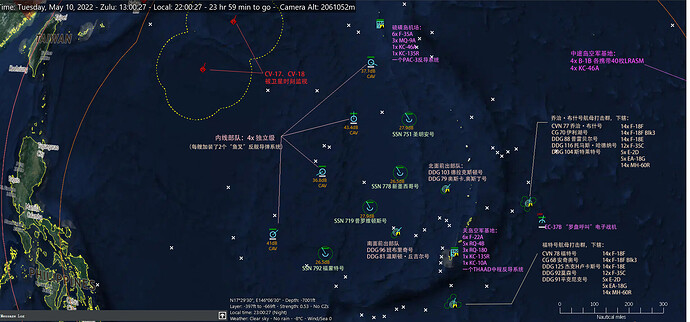

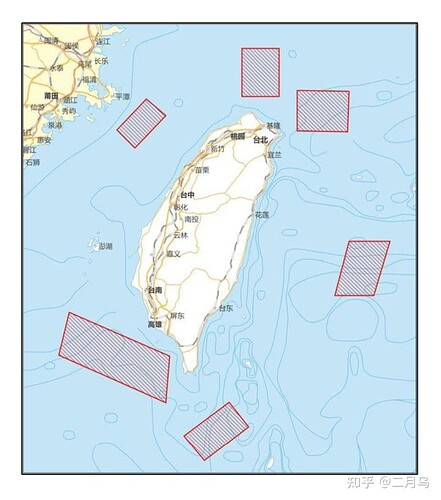

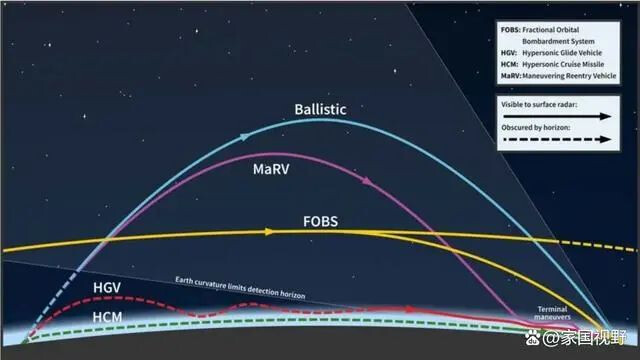

相比于Carrier Hunt 2021,主要修改的部分是我军的海军部分。首先从原本的一个航空母舰编队加上一个由驱逐舰组成的水面作战舰艇编队改成了两个航空母舰编队(CV-17、CV-18)加上一个“神枪手”水面作战编队(Marksman SAG)。“神枪手”水面作战编队由一艘携带着16枚鹰击-21的055驱逐舰和一艘改进型现代级杭州舰(DDG 136,Pr. 956E)组成,“神枪手”编队被设定在战斗开始时从嘉手纳基地附近出发,在24小时的作战时间当中奔袭300海里抵达发射阵位,对早已被我军卫星雷达时刻监视,处于DF-26D射程之外游弋的两艘航空母舰进行狙击打击。而对于雷达监视的模拟,为了节省电脑的资源,笔者并没有选择直接加入低轨道卫星进行模拟,而是直接利用编辑功能当中的自动探测(auto-detected)功能进行模拟,这样鹰击-21将会获得一个高精度长时间的航母位置。而鹰击-21所使用的弹道由于是全新的“钱学森弹道”,笔者在美军前出的SAG上的标准-3、在关岛上部署的THAAD都未能在中段提供好的预警和拦截作用。在末段防御的标准-6 Dual I也未能实现像对DF-26D那样的防御效果,总而言之,鹰击-21对于大型水面舰只的突防和打击效果非常好,16枚鹰击-21实现了击沉两艘航空母舰的效果。

对于两个航空母舰编队,因为原本CV-17上所携带的J-15是不能发射PL-15空空导弹的,只能发射PL-12空空导弹,考虑到在面对对手的AIM-120D时,PL-12有较大的劣势,因此笔者将主力的J-15更换成了可以发射PL-15的J-15B(弹射型),剩余的12架J-15S数量不变,但并不加入到主要的制空任务当中。CV-18上除了J-15B以外,也加入了FC-31进行补充,数量为12架,目前CMO当中所模拟的FC-31更像是早期F-35的翻版,因此在面对中后期型号的F-35时会略显吃力。此外笔者根据v498版本的空空导弹特性,将空空导弹的发射射程条例(WRA)修改到了最大射程的50%,AIM-120D的设置相同,同样被限制到最大射程的50%。这样的设置能够更加贴近实战,也符合其他拟真游戏,例如DCS玩家对于超视距(BVR)空战的经验。

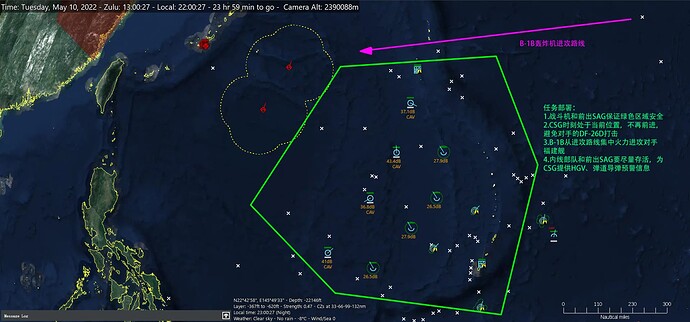

对于我军阵营当中的48架轰-6K,笔者将其从内陆机场转移到的前线的那霸机场以及嘉手纳空军基地。尽管这样的设置并不完美,但考虑到轰-6K也是这次推演当中比较重要的一环,笔者斗胆如此进行设置。

近年来,无论是笔者还是读者们,都看到了解放军无人机部队的高速发展。大型的翼龙无人机、隐身的利剑无人机,以及彩虹-9无人机都被加入到了这一次演示推演当中。本次推演也证明了:用于广域监视的大型无人机在监视从交战冷区方向的威胁轴线来袭的B-1B大型轰炸机,也有非常好的预警作用。尽管利用的传感器仍旧是ELINT(电子情报侦察)设备,但也能够提供大约400海里的监视预警距离,有效地为反舰导弹的来袭提供预警。但是这一次由于控制空域过于宽广,造成了即使有400海里的预警距离的情况下,仍旧无法直接拦截B-1B尴尬情况,当然这一点放到后文细说。

而其他的改进主要来自于对于两方新装备的考察和想定的平衡。对于美军一方,增加了4艘LCS作为“内线部队”,延续了笔者上篇文章当中的两个由阿利伯克级驱逐舰组成的SAG作为“前出部队”,前出部队的前出距离仍被限定在200海里,所考虑的问题还是F-35和F-18的航程、飞行速度的矛盾。而“内线部队”的LCS上,每一艘LCS上添置了两座“鱼叉”反舰导弹系统,一定程度上保留了LCS的水面威胁能力。与之相对应的,笔者在我军水面部队的组成当中,增加了2艘056A护卫舰,1艘054护卫舰,1艘054A护卫舰作为平衡,自然,双方内线部队的战斗力完全无法相比。

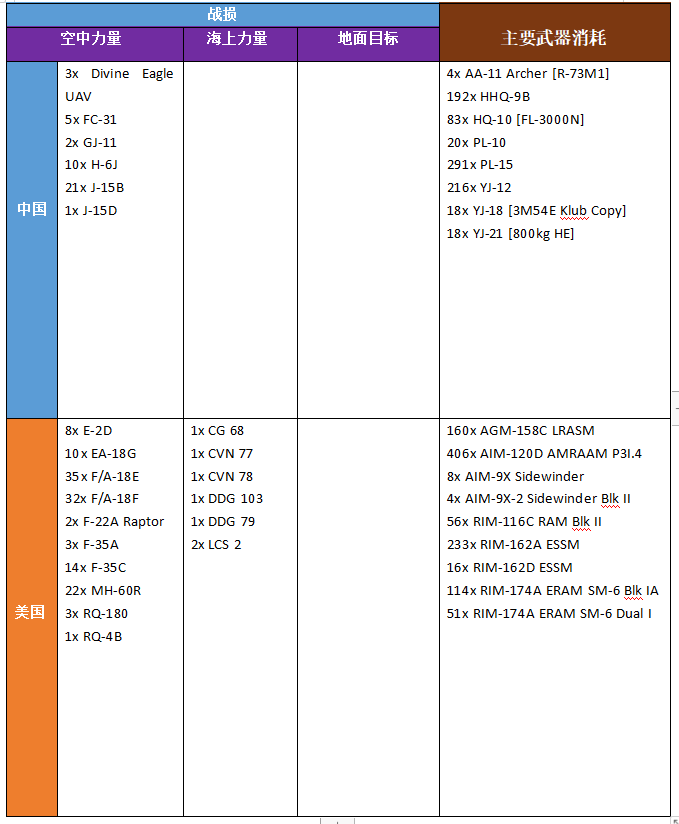

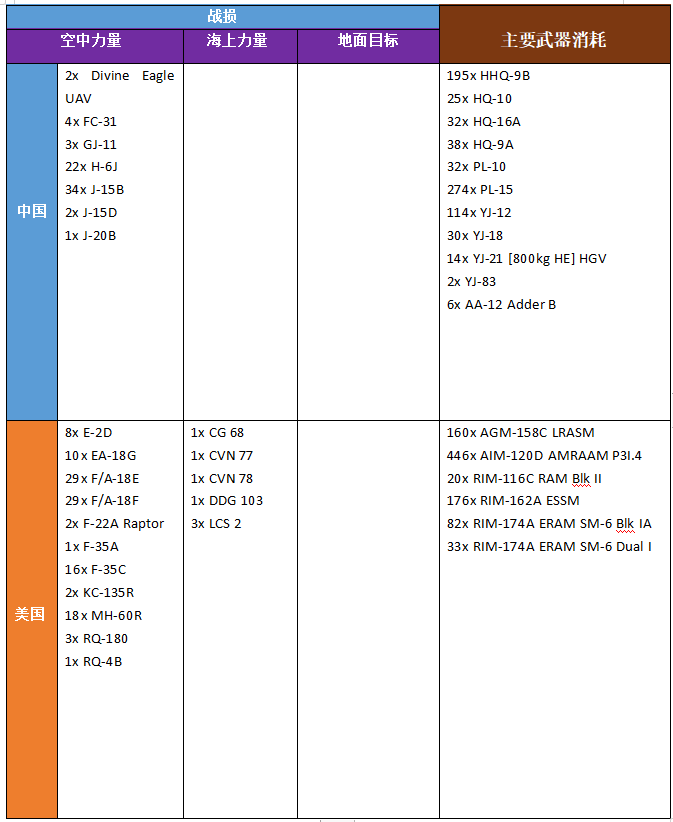

综上,在这样的修改之下,中比美的战斗机数量比为142:120 ,中比美的隐身战斗机的数量比为42:36 ,双方能够发射的空载反舰巡航导弹的数量比为240:160 。盾舰数量比为10:12 ,航空母舰数量比为1:1。

推演部署介绍

推演过程(解放军视角)

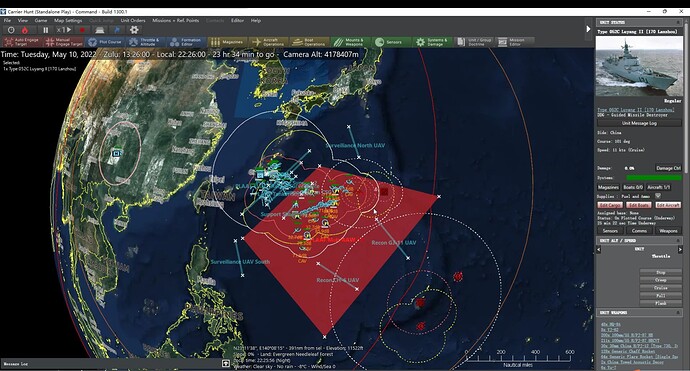

标准时间13时26分,战斗机起飞,进入巡逻区域开始巡逻。

标准时间14时32分,双方战斗机开始接战,但是交战意愿因为双方距离过远都不强烈。

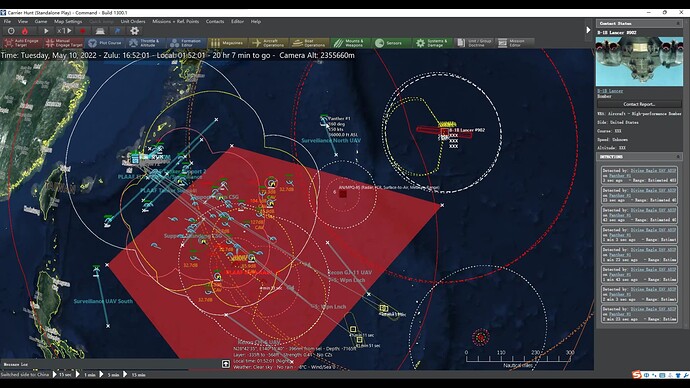

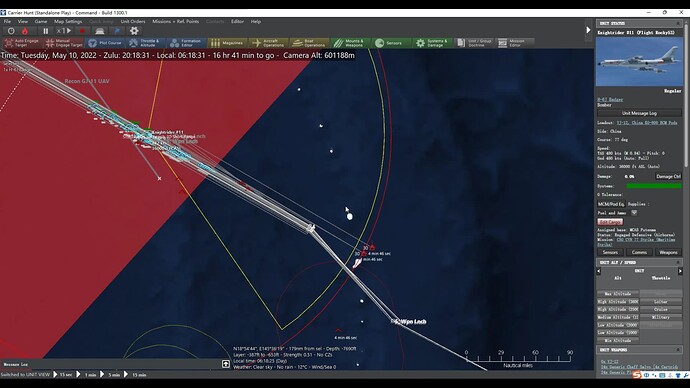

标准时间16时52分,在交战冷区执行监视任务的翼龙无人机通过ELINT设备发现了前来寻找机会发射LRASM反舰导弹的B-1B轰炸机。

标准时间18时整,尽管从CAP区域抽调了2架Su-35K和两架歼-11战斗机前往执行拦截任务,但从B-1B已经掉头飞行的迹象来看,B-1B完成了LRASM的释放。此时开始着手调整福建舰打击群的队形,以保障福建舰的安全。

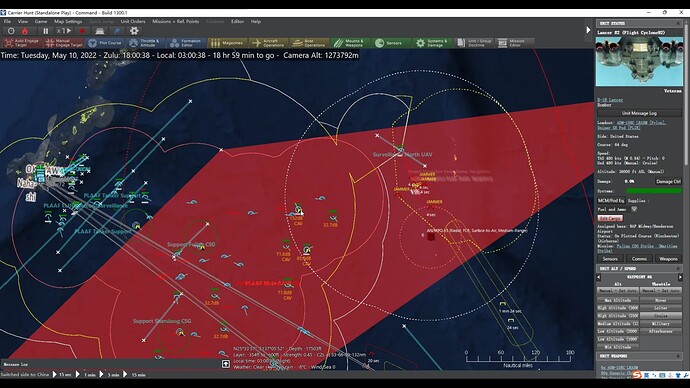

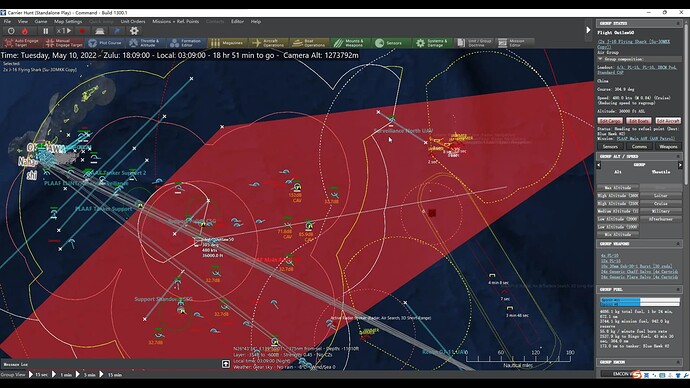

标准时间18时09分,轰-6J对于美海军前出的两个SAG进行突击。

标准时间18时23分,数百枚LRASM对福建舰进行突击。经过各护卫舰艇的拼死保护,最终LRASM的突击未能成功,但是代价是打光了整个舰队的二百八十多枚海红旗-9B、海红旗-9A。经此,福建舰打击群向后撤退,以防再有一次LRASM突击。

标准时间20时18分,轰-6J顺利从对手的CAP区域溜过,向前出的SAG发射鹰击-12反舰导弹,最终将两艘DDG击沉。

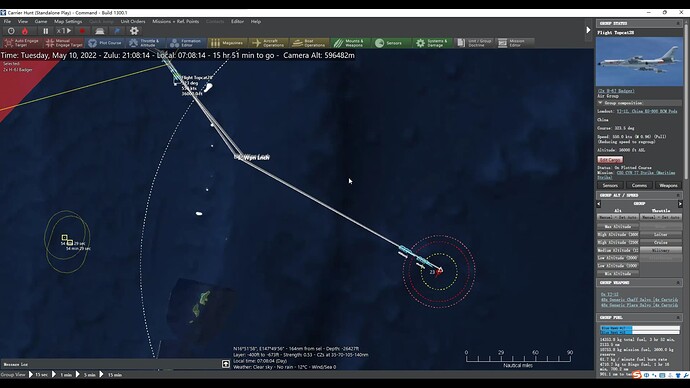

标准时间21时08分,第二波次H-6J在前一波次打开的通道当中,顺利向对手的乔治·布什号航空母舰发射鹰击-12反舰导弹,但最终未能突防。

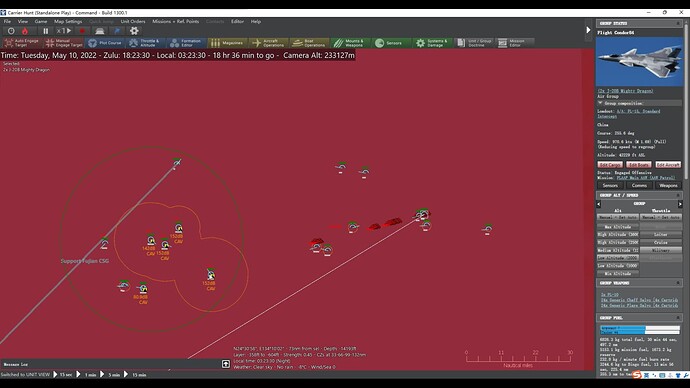

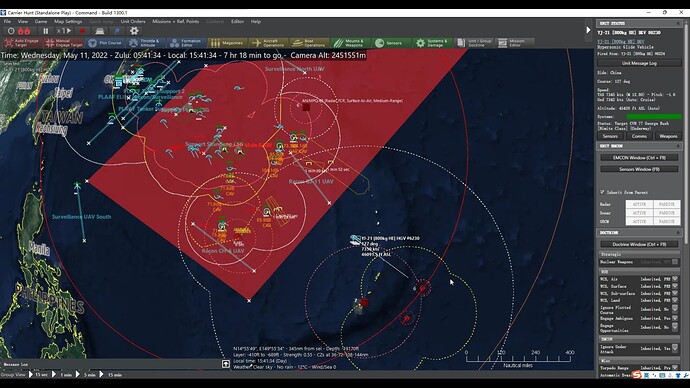

标准时间05时41分,“神枪手”水面行动组终于前进到指定发射位置,鹰击-21腾空而起,绕过对手的中段反导防御、轻松突破对手的末段反导防御,拿下乔治·布什号。

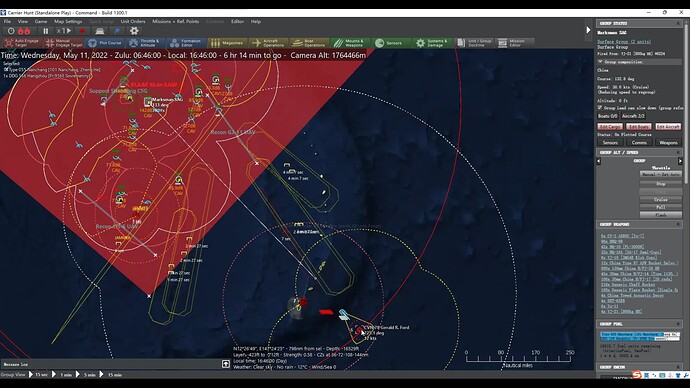

标准时间06时46分,“神枪手”水面行动组摸到了鹰击-21对福特号的射程内,再次轻松拿下福特号。

至此,行动结束。

推演结果

基于演示想定引发的杂谈

(一)鹰击-21对于海战的影响及武器使用方法的探索

在鹰击-21刚刚曝光的时候,鹰击-21已经处于舰上试验发射的阶段了,这也就意味着,鹰击-21已经可以作为一种威胁武器所存在。而在鹰击-21被曝光之后不久,笔者也对这种全新类型武器的出现意义写了一篇回答。在当时,笔者对于鹰击-21对于我国海军的影响是:“鹰击-21的出现不会是海军转向‘区域控制’的标志,但有可能是转向‘区域控制’的开始。”鹰击-21利用独特的“钱学森弹道”使得其突防概率大大增加,虽然在射程上比不上传统弹道的DF-26D以及DF-21D,但是鹰击-21相比于另外两种武器,优势在于能够通过055上的垂直发射装置进行发射,弥补了鹰击-21自身射程相对较低的劣势,极大地扩展了鹰击-21的威胁范围,更不用说未来鹰击-21也有可能装载在093这样的潜艇上,使得威胁进一步增加。鹰击-21相比于DF-26D、DF-21D,具有更加灵活的部署模式,在本次推演当中也能够看出来:在24小时的行动时间当中,对于时刻游弋于DF-26D射程外的航空母舰,055驱逐舰长途奔袭300海里,顺利地将导弹送达到两艘航空母舰的手上,突破了原本长程反舰导弹机动性和部署模式的限制。因此鹰击-21将可能替代DF-26D作为我军海军一种全新的制胜武器。

从对于航空母舰战斗群或者是航空母舰打击群的防空角度上来说,在应付传统的反舰巡航导弹时,遵循着外层CAP-标准6远程防空导弹-海麻雀ESSM防空导弹-密集阵的防御层次,每一个层次的防御都能够削弱来袭反舰导弹的数量,进而削弱这一波次反舰导弹的威力。像DF-21D和DF-26D这样的走传统高抛弹道的反舰弹道导弹,依然面临着标准3中段反导系统-近程标准6反导系统两道防线,而像鹰击-21这样的走钱学森弹道的反舰导弹,只需要面临标准-6一道防线,并且这道防线在现实世界当中并没有被完全证实有效。因此,目前鹰击-21对于像福特级以及尼米兹级这样的大型水面舰艇来说,非常具有威慑力,并且这样的威慑力是单向的——目前美国所研究的高超音速导弹进展并不是非常顺利。美国在2014年左右进行了战略思想的调整,从“由海向陆”转向了“重返制海”,但是在接下来的几年的时间当中,笔者发现,美国并没有做出速度非常凌厉地改变,例如继续推进FXX计划以及新的DDGX计划,反而只是逐步停止原有“由海向陆”思想下产生的朱姆沃尔特级、LCS两个项目。当然这也可能暗示了一点:未来在中美之间的海战决战发生的可能性相对较低,并且美海军目前手里的武器仍能够支持其维持在亚太地区的存在。

当谈及“中美之间的海战决战发生的可能性相对较低”的时候,笔者所特指的是发生在太平洋当中,第二岛链附近的海战,本次演示性推演也在模拟第二岛链附近的海战。可以发现,如果解放军缺少了那霸机场这样的战略支撑点,仅仅依靠从本土起飞的歼-20来辅助解放军海军夺取制空权,那么对于解放军海军来说将是非常困难的。推演结果同样表示,即便是在有那霸机场这样的战略支撑点下,以目前的装备技术水平来说,也很难夺取关岛附近空域的绝对制空权。传统的利用轰-6进行的反舰导弹打击也在对手CEC作战体系、前后分布作战体系下很难对对手的航空母舰产生较大的威胁。对于笔者过去所提到的“美军航空母舰的任务逐步从过去的打击核心转向防空核心”的观点,同样能够套入到我国海军对于航空母舰的使用方法策略当中。其主要的原因在于,当在谈论到一个国家的海军对于航空母舰的使用方法的时候,除了考虑本国海军实力之外,更应当考虑本国海军所面对的潜在对手的实力。例如当时美军在对伊拉克的干预行动当中,由于伊拉克主要装备的战斗机还是米格-21、米格-23这样的第二代、第三代战斗机,而能够和美国F-14、F-15战斗机拉平代差的米格-29战斗机装备的数量较少并且早期的米格-29战斗力并不好。这也就意味着,美国海空军的制空压力并不大,在这一基础上,美国海军的航空母舰所需要派往执行CAP(Combat Air Patrol)以及OCA(Offensive counter-air)任务的战斗机数量并不多。但是当美国面对一个拥有完善的卫星-反舰弹道导弹体系、轰炸机反舰体系以及数量甚多的五代战斗机的对手时,就不能够将过去对伊拉克时的航空母舰的使用方法以及“全甲板突击”思想生搬硬套,就需要使用一个能够适应这种威胁的航空母舰的使用方法。

说回我国海军所面对的对手体系,我国海军的主要对手是一个在太平洋上拥有多个海外军事基地,并且在战略上拥有全世界最大海洋纵深的美国。因此在制定和思考对于山东舰以及福建舰的使用思路和策略的时候,除了考虑自身两种航空母舰的综合技术水平以外,也必须要考虑对手的实力和进攻模式。目前根据对外公开的信息,库兹涅佐夫级的标准排水量在五万吨,福建级的标准排水量在八万吨,均小于福特级和尼米兹级航空母舰。同时歼-15的尺寸大小要大于美海军所装备的F-18,因此所搭载的战斗机数量也不如美国的航空母舰。这也就意味着,在应对利用B-1B作为载体的LRASM反舰巡航导弹的威胁时,我国海军同样不能够从用于制空的歼-15战斗机当中分出一部分挂载反舰导弹以及反辐射导弹执行反舰作战。因此在未来所可能出现的中美太平洋冲突当中,歼-15所负担的角色是非常单纯的——制空反导,我国航空母舰将同样作为整个舰队的防空核心而存在,这是毋庸置疑的。对于美国海军大型水面舰艇的威胁和打击只能交给轰-6、其他水面舰艇以及潜艇,但考虑到目前的装备体系当中,轰-6系列只能够携带鹰击-12,对于对手前后分布的部署体系来说,突防能力较弱,并且很难进行弹药的集中使用。主要放在水面舰艇以及潜艇上的鹰击-18在推演当中也表现出了射程相对不足以及前中期突防能力较弱的问题,鹰击-21的出现很好地弥补了这一打击空缺,提升了我国在常规力量方面以及潜在核打击力量。

如果美军在下一代的DDGX以及FFX项目当中对于使用钱学森弹道的鹰击-21有所针对地开发一种防空导弹的话,如果这种防空导弹不能兼容防御传统弹道的反舰弹道导弹,那么为了应对鹰击-21以及类似高超声速导弹的威胁,盾舰的垂发就又需要分出一部分的坑来放置这种防空导弹。在此基础上,其他的垂发坑中就无法放置其他的导弹,无形中继续削弱了盾舰的进攻能力或者是对于其他突防手段的反舰导弹的防御能力。那么,如果要维持太平洋方向的海军力量平衡,限制我国海军在未来时期内的进一步发展,下一代的DDGX以及FFX项目,相比于前几代的驱逐舰和护卫舰项目,将有可能是最为重视综合防空的一代驱逐舰和护卫舰,其防空任务包涵了对对手战斗机、轰炸机的空中进攻和防御以及反舰巡航导弹、反舰弹道导弹、反舰高超声速导弹的拦截。

(二)无人机对于交战冷区的广域监视作用

在过去的文章的评论区当中,在谈论轰炸机威胁轴线的问题的时候,都会有读者产生疑问:轰炸机的航程非常长,为什么不能够通过灵活规划航路进行反舰打击?而笔者当时的回应主要是“推演设置的局限性”即在CMO的推演当中,推演人往往比较诟病的一点就是对于一方进行精细地操作,这将非常影响整个推演的平衡,同时笔者也提出了“如果一方通过其他的威胁轴线进行进攻,那么作为防守的一方是否可以在这一威胁轴线上放置无人机进行预警?”。这一次的演示性推演中,笔者选择了珍珠港作为B-1B的起飞基地,通过有别于关岛的主要威胁轴线来对我军的福建舰进行打击。而作为回应的,是布置在这一威胁轴线上的翼龙无人机。推演结果证实,无人机对于这类大型空中目标的预警效果非常不错,所采用的电子侦听的探测手段非常有效,也为整个舰队提供了多400海里的预警距离,换算就大约是一个小时的现实时间。一个小时的时间当中,指挥员能够做的事情非常多,例如调整正在执行CAP任务战斗机的任务方向、放飞执行DLI任务的战斗机、调整整个舰队的部署队形。而在推演当中笔者也是这么做的。CMO的玩家都知道,CMO的制作者为了LRASM能够有非常好的突防效果是煞费苦心,大幅提升了LRASM的隐身性能和突防效果,使得其即便是一款亚音速反舰导弹,拦截难度堪比已经加速的鹰击-18,即便是这样的情况,多出的一个小时的预警时间,使得福建舰能够化险为夷。

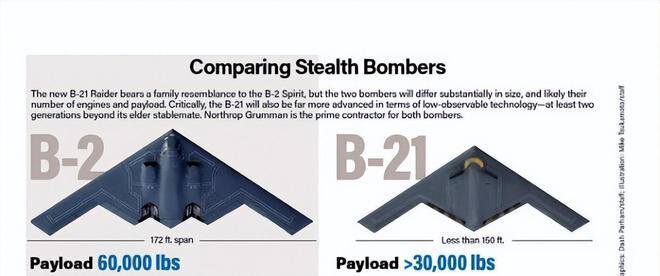

这也反映了传统反舰轰炸机突防的困境。对于能够避免大型UAV进行广域监视的B-2和B-21,弹仓似乎都不能携带多枚LRASM反舰导弹来执行反舰任务。而像B-1B和图-160这样的大型轰炸机又非常容易被大型UAV上的ELINT和一些IR系统探测到,这样就缺失了打击的突然性,同时,如果想定的大致情况和Carrier Hunt 2021的AAW控制区域面积相当,战斗机数量不变的情况下,对于这类大型轰炸机的拦截是非常容易的。

因此对于现有大型非隐身轰炸机的突防成功率的提升,首先需要把眼光放置于反舰导弹上,以其所携带的武器作为部署策略的基本,围绕反舰导弹来制定对对手可能实施的战斗机截击任务进行干扰或者是直接夺取整片制空区域的制空权。例如在先前阿留申群岛保卫战的想定战报当中所利用图-22M携带Kh-47、Kh-32反舰导弹对美国CSG进行突防的场景中,Kh-47凭借自身极高的射程和较好的突防能力,使得CSG上的F-35战斗机的拦截压力非常大。但是即便如此,F-35最后仍旧能够完成对图-22M的拦截任务,其根本原因在于,这个想定当中,俄方的战斗机在执行AAW任务的时候,被对手的战斧巡航导弹给牵制,因此也没能对在执行截击任务的美方F-35战斗机进行有效的干扰。由此可以进行总结,如果想要把轰炸机送到预定的发射阵位,就需要有空优战斗机的配合,空优战斗机或者可以牵制对手用于截击的战斗机、歼灭对手的无人机监视节点以及预警机节点,或者可以像Carrier Hunt 2025那样从部署层面上将对手需要控制的空域进行放大,使得对手的战斗机在执行空优任务时应接不暇,即便是有一个好的预警和监视的节点但是却无法及时地调取正在执行空优任务的战斗机转而执行对轰炸机的拦截任务。因此在极端的状态之下,战斗机的最大航程,包括进行空中加油之后的航程,基本就决定了轰炸机的活动范围,而从“绕地球一圈,从一个看似完全没有部署的方向进行突然的反舰巡航导弹的打击”的情况从推演当中就可以证明完全不存在。

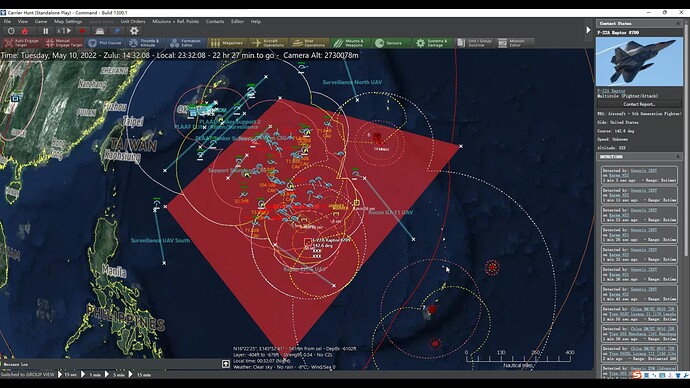

(三)现有战斗机对于超广制空区域的失控以及下代战斗机的功能展望

在推演当中,由于战场过于宽广。双方的航空母舰相距1189海里,战场宽度大致为890海里。战场非常之巨大,即便是在双方的航空母舰连线的中线600海里处交战,对于双方的战斗机的航程来说都有非常大的压力。双方航空母舰之间的距离非常远,所以造成了双方现有的战斗机无法对如此宽广的区域进行有效的控制。其中包括的原因有三个:第一,现有战斗机的航程不足以支撑其在如此宽广的区域执行CAP任务;第二,现有战斗机以及其他支援飞机的传感器强度不足以给战斗机提供足够多的对手位置信息;第三,现有的指挥控制系统不足以在如此大的空域进行时刻有序的指挥控制。

在CMO的新版本当中,对于在巡逻区域执行CAP任务的战斗机,在剩余30%油量的时候,就强制战斗机后退到加油机的任务区域进行空中加油。即便如此,歼-20很难做长时间远距离空中巡逻区域的制空权控制。同样的问题也发生在了同一推演场景的F-22和F-35当中。双方在前期的空对空交火当中,即便已经把空空导弹的发射距离降低到了最大射程的50%,也未能有比较理想的命中率,同时由于油料的限制和过远的制空阵位,使得双方的前线战斗机都是相互乱射一通之后就返航进行空中加油或者是直接返回基地,未能做到有效杀伤对手的空优战机的战术目标,同时因为战机已经消耗对空弹药,因此在这样的状况之下,相对较优的指挥策略是让战斗机直接执行返回基地的命令,而非在空中加油之后继续带着剩余的少量导弹进行作战。这就导致了战斗机在作战的过程当中,明明还有剩余的战力,但是却不得不返航的情况。在行动时间中后期,就会有非常多的战斗机被积压在基地或者航空母舰上进行补弹维护,而非在制空区域巡逻。这样的指挥逻辑在减少损失,不出现类似于在“沙漠风暴”行动中,因为指挥控制的混乱造成有非常多战斗机损失的情况。这对于指战员夺取全部空域制空权的期望是相违背的。

在推演当中,也出现了轰-6从双方的交战热区当中溜过去,顺利向前出美方的SAG发射鹰击-12反舰导弹的问题。此时的AAW区域在航空母舰前方400海里的区域,而SAG只在200海里的区域,无法提供有效的制空辅助,也无法和F-35和F-18对我军的航空兵形成有效的联合绞杀。同时也无法对于航空母舰前方300海里的区域形成有效的长时间制空。

第二个原因,笔者在过去的文章也提到,AAW区域的边缘,应当是战斗机上传感器的探测范围的边缘,因为只有“看见了”才能够“打击它”。而现有的五代战斗机的出现使得原本所常用的厘米波雷达探测的手段变得非常鸡肋。在CMO当中,空对空单位之间的相互探测手段,变成了EOTS还有EODAS,这类探测手段探测五代机的距离大致在50海里左右,远小于战斗机上的厘米波雷达对于非隐身战斗机的探测距离。而原本扩大搜索和探测范围的预警机,在全新的隐身技术面前也变得非常无力,无法为前线交战的战斗机提供足够的信息支援,也无法为指战员提供足够的对手的战斗机位置信息。而对于处于前线巡逻的战斗机单机来说,都是“发现即交战”,基本都在拼双方战斗机飞行员的反应速度和临场处置能力,指挥员和预警机能够给予的支援非常少。并且在指挥控制系统当中,在指战员的眼中,“迷雾”的区域将变得非常大,指挥的难度也会变得非常大。

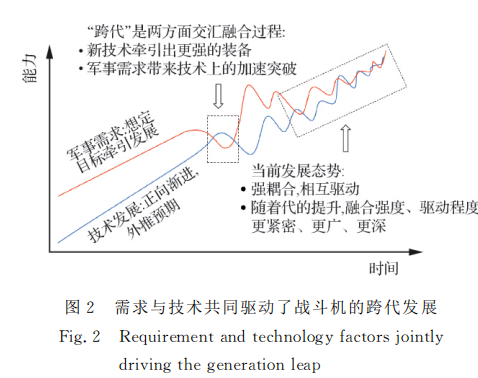

在此需求影响之下,对于下一代战斗机的需求点逐渐清晰:超大的航程、先进发动机所带来的“超音速经济巡航”以及更好的机动性、更先进的电子侦察设备和操纵系统。来解决现有战斗机电子侦察设备提供的信息不足的问题、战斗机航程不足导致的前出驱逐舰无法在距离航空母舰更远的地方辅助战斗机夺取制空权的问题。而对于目前正在研发的歼-20S所宣传的“无人机空战”项目是否能在下一代战斗机上实现,就需要看科技研发的进度。在笔者看来,隐身战斗机在前线作为空战无人机的指挥控制节点,在指挥空战无人机方面应当可以获得一个更低的延迟从而能够让无人机在空战的过程当中更好地抓住机遇,另外无人机额外携带的弹药也能够缓解第五代战斗机在隐身状态下弹药携带量偏少的问题,但是空战无人机的价格和功能做到哪一个程度上比较合适还需要进行技术和推演上的论证。

但是话说回来,笔者似乎一直都在吐槽第五代战斗机尤其是F-35的火力不足的问题,但也不能忘记,F-35是一个在2006年就进行首飞的战斗机,其研发背景受到了美国的“由海向陆”的战略思想影响。在2015年左右美国海军从“由海向陆”向“重返制海”的战略方向转变之后,前一战略思想下的战斗机产物肯定是很难适合现在战略阶段的需求的,但是如果将F-35的使用环境放到一个“除了美国的F-22和F-35以外其他国家都没有同代的战斗机的时代”时,F-35的存在就会显得无比正确:F-35既能够作为一个单独的隐身平台,携带重型炸弹对于对手的纵深目标进行打击,也可以利用其隐身优势,对对手的苏-27战斗机、米格-29战斗机甚至是更早期的战斗机进行“扫荡”,即便在隐身状态下只有4枚空空导弹,但是对于一些相对落后的中东国家来说,一个中队的F-35很有可能就能够扫荡自己三到四个中队的早期四代战斗机,同时又能够携带大威力的自由落体炸弹渗透对手早期的传统防空系统,对对手的国土上的重要军事设施和军事目标实施斩首打击,由此可见F-35在这些国家手里边仍是威力非常巨大的武器。因此对于一种武器来说,尤其是对于朱姆沃尔特、LCS和F-35这三种武器,除了需要对于自身的成本进行评估,同样也要考虑对手的实力,当然也需要考虑可能的冲突地点。例如,在过去的文章和想定当中,叶含大佬所制作的在南海的想定中的LCS所发挥的作用就比笔者自己做的太平洋的想定当中的LCS发挥的作用要大。其中最重要的原因就是LCS在南海这样相对复杂的环境当中,船小和高速使得其具有更大的优势。而太平洋的情况要相对简单一些,并且太平洋的想定往往都是舰队决战想定,LCS所发挥的作用就不及正常的056A、054A护卫舰。

(四)迷雾中的未来——对于太平洋区域所发射战斗的可能性的探讨

在Carrier Hunt 2025以及2021想定当中,双方在第二岛链发生相当规模冲突的可能性的前提是中国在日本那霸地区获得了可靠且稳固的机场。从现实角度来说,在未来的十年当中,那霸机场是难以获得的,无论是通过与日本进行军事上的结盟还是通过武装占领的方式。但是如果将时间线拉长到二十年、三十年、五十年,那么对于这样的想定在现实当中的产生是否具有可能?笔者认为仍旧是有可能的,但是从目前科技视角和战略视角下进行讨论,最主要的目标是验证两个观点,第一个是中国在十年多以来在“反介入/区域拒止”的战略思想指导之下的对于海军建设的成果展示,第二个是讨论目前是否具有从“反介入/区域拒止”向“制海区域控制”方向转变的可能性和能力。笔者认为,鹰击-21的出现将极大地扩展我国海军对于海上区域控制的能力,并且突破了原本反舰弹道导弹只能在本国家部署的限制,从根本上避免了因“长射程反舰导弹在别国的部署”造成第二次“古巴导弹危机”的可能。在东海方向,如果海军能够拥有较强区域控制的能力,那么对于海军的活动以及在下一步战略当中,就可以将弹道导弹的中段拦截部署在海上,类似于美国标准-3的部署模式,这将削弱美国对于中国的核威慑能力。

按照较为典型的“稳定—不稳定悖论”的逻辑,两个国家都具备可靠的战略威慑能力,战略层面的稳定会导致非战略层面(常规层面)的不稳定,即两个国家都不再忌惮对手的核打击,从而使得小规模、低水平的常规冲突增加。美国战略学者用“稳定—不稳定悖论” 的逻辑来分析中国,其含义就是,如果中美构建了战略稳定性,中国就不再担心美国的核威慑,战略层面的稳定会使中国在常规军事层面变得更加富有侵略性,从而给美国在亚太地区的盟友带来军事安全威胁。

引用文章当中所提及的小规模、低水平的冲突的思想,向后退一步说,是对小国家甚至是传统上依靠美国的国家的一种有效威慑;向前一步说,可以是对美国本身的一种“切香肠”战术——到底我国需要做到哪一步,美国才会去触发“核按钮”?化被动为主动的战略位置转变,能够在一定程度上削弱美国在其盟国当中的影响力,因此即便文章中讨论的是一种“近期难以发生”的冲突,也仍旧有探讨的意义。

在以往的Carrier Hunt 2021以及相关小改进的想定当中,都经常会有读者问到:“如果美国航空母舰时刻处于反舰弹道导弹的射程之外活动,推演又该如何进行?”而在本次的Carrier Hunt 2025也回应了这个问题。当航空母舰时刻处于DF-26D射程范围以外的时候,双方的战斗机都不约而同地出现了一个困境,这个困境就是战斗机航程于速度的困境。在F-22的设计指标当中,有一项为“超音速巡航”,“超音速巡航”更多地是F-22所搭载的惠普发动机的强劲动力的体现,而如何在“超音速巡航”的前提之下保持战斗机同时能够拥有长时间的续航能力和留空能力就是另一个问题。在之后发展的歼-20、苏-57、F-35三款较为成功的五代机当中,亦或者是这三款飞机在早期的发动机都不如人意,亦或者是在设计阶段发现“超音速巡航”对于五代机的作战效能提升没有这么大,因此都没有对这一个指标进行追求。

目前科技的短板不止是在我国的战斗机上有所显现,而在美国海空军的战斗机上也有所体现。双方在这样的想定当中所体现出的战斗机的航程偏短的问题也导致了这一个想定当中,空战烈度降低;并且战斗机相互之间因为都在作战半径的极限上交火,因此也存在着交战意愿都并不强烈的问题,进而造成了没有一方能够完全夺取制空权,同时也出现了战斗机因为被对手的战斗机牵制,造成AAW区域当中巡逻的飞机数量不足,给轰-6以可乘之机,从AAW区域当中溜过去对驱逐舰发射反舰导弹等一系列问题。最终双方陷入了一种无意义的消耗当中,如果没有鹰击-21进行最终的破局,那么双方最终很有可能就是在太平洋上“大眼瞪小眼”,谁也无法彻底地打败谁,并且两方当中谁敢向前迈出一步,都极有可能造成己方舰队的覆灭,这是非常尴尬的。因此在2016年,美海军在南海冲突上挑起武装冲突的企图未果之后,在短期内在太平洋上于解放军海军进行“舰队决战”的想法也是完全没有可能的,这并不是双方的核威慑策略以及企图寻找战略平衡的结果,而是如果从理性的战略部署角度出发,以保全己方航空母舰为前提,那么双方的科技都不足以支撑双方在这一区域打出一场能够伤及对方筋骨的战斗。

我国长期以来所实施的“反介入/区域拒止”战略是十分有效的,依托陆地机场和近岸活动的护卫舰、驱逐舰、潜艇、反舰弹道导弹、岸防反舰巡航导弹进行国土和近岸防卫,通过海军和火箭军来扩大整个国家在东海-太平洋方向的海洋战略纵深,有效地掐断美国所提出的“第一岛链”的海上封锁,并且能够持续威慑“第二岛链”附近游弋的大型水面舰只,为和平时期我国海军舰队、潜艇部队在太平洋区域的远海活动提供了相当的保障;并且在南海方向通过填海造陆、大力发展海军陆战队以及登陆力量,来稳固自己的堡垒海域,确保092核潜艇的二次核反击力量的安全,进一步稳固核威慑强度。在过去,军迷们曾经对于美国因为科索沃战争、阿富汗战争、利比亚冲突从而无法对中国的崛起进行遏制的事情津津乐道,而在2010年开始到2020年左右的一系列海军建设之后,我们国家再次获得了一个相对稳定的近海环境,这一次,我国完全是通过正确的战略方针政策,建设了相当强大的武器装备,缓解了正东方向而来的国防压力,为自己的下一个阶段的国家发展提供了保障。

参考

杨伟.关于未来战斗机发展的若干讨论[J].航空学报,2020,41(06):8-19.

李彬,胡高辰.美国视阈中的中国核威慑有效性[J].外交评论(外交学院学报),2018,35(05):21-41.